(多选)为了使测量结果更精确可以采取的办法是( )

题目答案

您的答案

答案解析

分析:

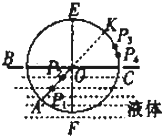

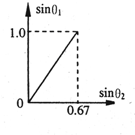

为了使测量结果更精确,根据实验原理分析可知:选择的入射角应尽量大些;大头针应垂直地插在纸面上;大头针P$_1$和P$_2$及P$_3$和P$_4$之间的距离适当大些,这样可以减小测量的相对误差.

解答:

解:A、为了使测量结果更精确,可多次测量取平均值,从而减小实验的误差,故A正确.

B、C、为了减小实验的相对误差,插针间距恰当大些,这样由于相同视觉距离误差,引起的角度误差小些,故B正确,C错误.

D、入射角应尽量大些,可减小入射角的相对误差.故D正确.

故选:ABD.

点评:

本题关键是明确误差有偶然误差与系统误差之分,知道偶然误差的减小办法是多次测量取平均值,系统误差的减小办法是改进实验原理.